展览时间: 2014/10/15 至 2014/10/28

展览地点:浙江省美术馆8、9、10 号厅

主办单位::浙江省文化厅 浙江省文学艺术界联合会 中国美术学院

近年,浙江美术馆相继举办有数位版画宿耆的诞辰纪念展。从中,我们既感叹时间的流逝,也感受到了一种精神的恒定,那就是对人生真理的不懈探求、对艺术信念的执守。今秋,我们举办丁正献先生的百年诞辰艺术回顾展,呈现的正是一位版画家在20 世纪时代变革最为剧烈、频繁的50 年中,曲折跌宕而依然充满开拓激情的艺术人生。

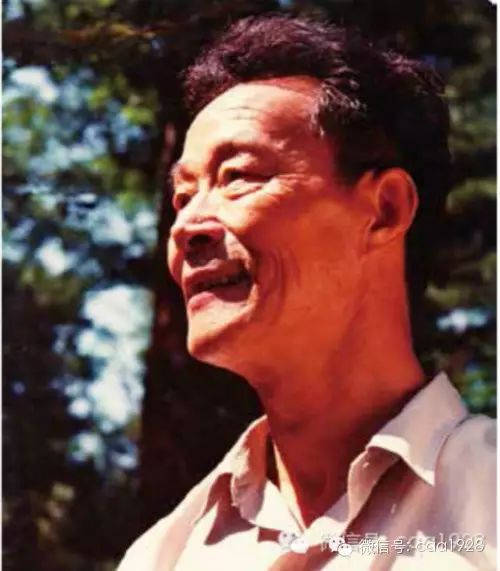

丁正献先生(1914—2000),浙江嵊县人,中国新兴木刻运动的重要开拓者和组织者,历经抗战烽火锻造的木刻家群体中的杰出一员。1937 年毕业于上海美专,次年春,受倪贻德先生之召入职由周恩来、郭沫若领导的国民政府军事委员会政治部第三厅艺术处美术科,全面投身于救亡图存的抗战宣传工作。1939 到1945 年间的“重庆岁月”是丁正献先生的生命高地——这一时期,大批中国文化和艺术界精英集聚于“陪都”,在“抗日民族统一战线”的方针指引下各展其长,撰下浓墨重彩的战时篇章,而具有左翼倾向的木刻艺术仍需寻求稳定的发展空间。1941 年“中华全国木刻界抗敌协会”在“皖南事变”爆发后被迫解散,丁先生与同侪在组织领导下,经斗争于次年以“中国木刻研究会”名义复会,并出任主持总会工作的常务理事之一。他通过筹办展览、联络各方通讯、编辑木刻刊物、撰写评论等,为引领和推动新兴木刻运动的发展作出了大量卓有成效的工作。这一时期,丁正献先生的刻刀仿佛利剑,迅疾刺向现实的最黑暗处,木刻速写《较场口惨案》(1941 年)记录下日本法西斯屠杀平民的战争罪行;“皖南事变”中周恩来所书名句“千古奇冤江南一叶”,也正是由他连夜翻刻制版,刊发于报端。而同时,他的刻刀也是一管羽笔,真挚地赞美和平的生活,作于1942 年的套色木刻《车水》、《赖家桥之秋》,描写质朴而气息抒情——或许,这最能反映出丁正献先生内在的艺术性情,1959 年前后,《南屏晚钟》等一系列西湖题材版画作品相继问世,承续的恰是作者心中的悠长诗意。

1945 年,周恩来同志在重庆设宴接见“木研会”主要人员,对抗战时期工作作出高度评价,这同样是丁正献先生人生的一个光辉的小结。1946 年“中华全国木刻协会”复名并迁址上海,丁先生作为理事,参与筹备“抗战八年木刻展览”等中国现代版画史上的重要活动。1949 年6 月,丁正献先生再次受倪贻德先生邀约,赴杭州参与国立艺专的接管工作,先期在西画科执教;1954 年参与版画系筹建,后主要从事基础教学。教学中,他以热情亲切的性格魅力、丰富的教学手段深得学生的好评,为学院基础教学水准的提升立下汗马之功。事实上,丁先生的从教生涯始于1942 年,其时在重庆璧山国立社会教育学院艺术系首开国立大学的版画课程。

而丁正献先生最具自觉意识的开拓壮举,当属其晚年,为我国色粉画艺术的振兴所作的不懈努力。“文革”结束,百废待兴,他不以条件简陋、身缠痼疾为阻,全身心投入到对色粉画艺术的专研、复兴,以及组织协会、交流推广等工作中去。多位同事和学生在回忆他这一经历时,不约而同用“奔走呼号”一词,由此,似可遥想丁先生早年投身木刻运动时的精神与身姿在此次展出的水彩和色粉作品中,我们可以从那潇洒的勾勒、微妙的影调、交融的技法,感悟他那不曾被磨灭的,感性而活跃的艺术气质,它们生动地印证了丁先生的一个期待——经过发展成熟,色粉画可与水彩一样,成为我国艺坛中的专门画种。现在,这一设想正逐步趋近现实。

2013 年,丁先生后人向浙江美术馆整体捐赠了丁正献先生各时期画作558 件及文献220 余件,此次展出的作品均遴选于此。通过展览,我们回望丁正献先生的奋斗不息的艺术人生、考察他所见证并亲历的历史性事件、在不同的时代条件下所从事的创建性工作,这些,已远远超越了他作为一位优秀的版画艺术家的意义。

而今,这些成就已然汇入时代洪流,正如他的学名“正献”,寄予了父辈对他日后作出“正正当当的贡献”的深切期望,不应更不能被人们遗忘。

烽火·晚钟

丁正献先生的版画艺术历程起始自1937 年抗战爆发,此后50 余年间,其作品在题材方面真切地纪录了大时代的波澜;在表现手法和画面语言方面,也随着新中国的建设进程,典型地体现出“从批判走向讴歌”“从现实走向抒情”的时代内涵与审美诉求的转换。如结合丁正献先生的历史身份来品读其作,可以更深地体味到时代环境对艺术家个人的志向、禀赋以及性情的磨砺和造就。而无论是抗战烽火中的呼号,西子湖畔“南屏晚钟”的悠思,还是对往昔激情岁月的回望,丁正献先生作为艺术家,对时代的回应始终真挚如初。

抗日宣传 5.5cm×7cm / 黑白木刻 / 1938

慰问 9.5cm×8cm / 黑白木刻 / 1938

木刻速写——重庆较场口大隧道惨案目击 7cm×9cm / 黑白木刻 / 1939

一九四一年的“五一”节 9cm×11cm / 黑白木刻 / 1941

车水 16cm×23cm / 套色木刻 / 1942

萧条与饥饿的都市 18cm×12cm / 黑白木刻 / 1946

卖唱 19.5cm×14.5cm / 黑白木刻 / 1944

涛声·岚气

丁正献先生钟爱色彩写生,于20 世纪40 年代兼做作油画、水彩;50至60 年代以水彩为主;70 年代末起直至去世前夕,则主要专研他为之大力振兴、开拓的色粉画。丁正献先生的色彩作品整体贯穿着早年在上海美专所接受的西方现代主义的影响,风格率真而练达,生动反映了其活跃感性的艺术气质。而随着阅历的丰富,他在色彩表现上逐步融汇有印象派光色交融的丰富性与版画的简约意味;渐进晚期时,旷渺悠远的东方意蕴亦渐趋浓厚,在写意天色、浪涛、山岚时,笔致尤为洒脱。

《渔船》之二 19.5cm×34cm / 铅笔、淡彩 / 1959

《海浪》之二 20.5cm×26.5cm / 铅笔、淡彩 / 1959

乌云压顶 大雨来了 19cm×35cm / 铅笔、淡彩 / 1959

《渔船》之一 20.5cm×26.5cm / 铅笔、淡彩 / 1959

坐在山顶望海的儿童 15cm×21cm / 铅笔、淡彩

出海 21cm×29.5cm / 铅笔、淡彩 / 1959

《庐山》之三十——庐山窗前孤松 35.5cm×22.5cm / 1979

传薪·留真

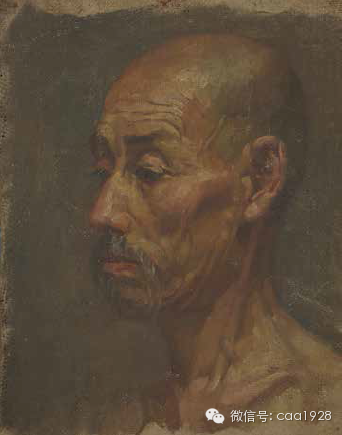

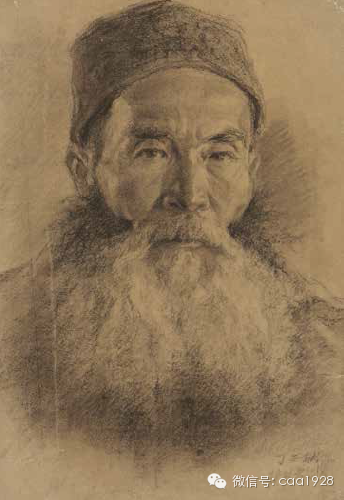

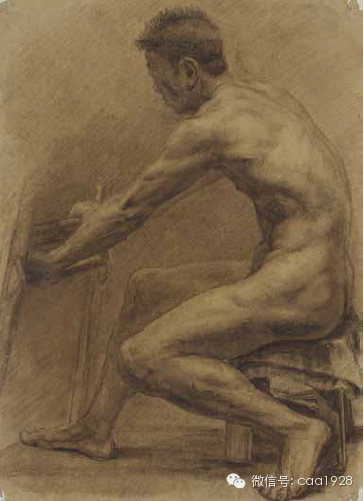

1949 年6 月,丁正献先生赴国立艺专(今中国美术学院)执教,先期任西画科副教授,后参与版画系的创立并主要从事基础教学。从教生涯中,丁正献先生与同侪或积极拓展教学模式和方法,或勤加实践、以身垂范,为版画系乃至全校的基础教学水准的提升付出极大的心血,其成果也得到了广泛嘉许。他的素描和速写如今已大多佚失,在留存的画面中,不难看出其刻画在提倡苏派教学的时代环境中,依然留存着个人表现的“温度”,既能作到“密不透风”式的严谨细腻,又擅以“疏可走马”笔意勾勒物象神形,在数幅家人肖像速写中,更可见其中真趣。

剃发老人肖像 30cm×23cm / 油画布 / 1950年代

护林老人像 39cm×27cm / 棕色炭笔 / 1960年代

戴维族帽的老人 37cm×26cm / 棕色炭笔 / 1961

男人体侧坐像 54cm×39cm / 棕色炭笔 / 1960年代